|

<研究授業の報告>

1.研究授業

| 日 時 : |

平成21年1月29日(木)第5校14:30 - 15:15

5年 児童数33名 |

| 授業者 : |

HRTとJTEのティームティーチング |

| 授業内容 : |

|

| Greetings |

|

| Warming up : |

コミュニケーション活動

Dansinglish Time 「英会話たいそう」 Unit 8 DVD, CD

ピクチャーカード |

| Activity : |

発表活動

「やさしい英語で自己紹介 This is Me! 」What can you do?

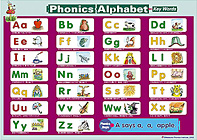

Phonics Alphabet ポスター・カード

Phonics Alphabet 小学生のフォニックス1 CD |

|

|

児童の様子

十分にキーセンテンスの練習ができた児童が、友達同士と会話を楽しみ、そこから発表に発展させていくという展開の中で、友達との会話や発表時のコメントの返し方、友達同士で伝え合う喜びを感じさせる活動に重点を置く中で、子供たちは、テキストに書かれた4つのコメント表現を、ともだちとの会話や発表の中で、自由に選んで答えることができていました。声も大きく、どの場面でも笑顔で答えることで、クラス全体の雰囲気がひとつになり、人前での発表にチャレンジするともだちを応援したり、80名もの参会者が見ていることを感じさせない、普段通りの楽しい活動でした。

指導者について

TTとして組んだHRTは、今年度の研究主任でもあり、大変お忙しい先生です。英語活動に割く時間が限られており、最初はとても自信が持てないようなご様子でした。冬休みをはさんで、5回程度の授業しかなかったのですが、その間に、JTEの組み立てていた授業の流れ、新指導要領に沿った内容の授業のねらい、HRTとJTEの役割分担の理解、子供たちへの担任としての指導のポイントなど、JTEの要望をしっかりとご理解くださり、ご賛同くださって、HRTとJTEの足並みが乱れることなく、共通理解の上で進められたことが大変良かったと思います。

授業の流れ、内容

Warming up : コミュニケーション活動

「英会話たいそう」

画面を見せながら、ボードにピクチャーカードをPerson AとPerson Bに分けて配列をすることで、会話の流れを視覚的に理解をさせるねらいがあります。

英会話の定型文をしっかりと声を出して定着させながら、音楽に合わせて楽しく会話の疑似体験を通して、新指導要領にあるようにコミュニケーションの素地を養う活動を目的としています。上手に言えていることのみを確認するのではなく、笑顔で楽しそうか、積極的な関わりをしているか、会話をするときの工夫をしているかをチェックし助言をしました。

Activity : 発表活動

「やさしい英語で自己紹介 This is Me! 」What can you do?

HRT やJTEのデモンストレーションを子供たちは、黙って聞いている時間ですが、前時からコメントを答えることが楽しくなっているこどもたちは、ちょっと小太りで体育からは縁遠い風貌のHRTが“I can play baseball.”と言ったのに対して、「本当にそうなの」という疑いの気持ちとちょっとしたジョークをこめて“Really???”と言ったりして、言葉を自分のものとして使いこなせるようになっています。

発表会場の教室に入る前に、中に色画用紙が貼られた折りたたんだシークレットシートを児童に渡していました。JTEが英語で、動作をつけながらシークレットシートの中の色を確認して、自分の色は内緒にしながら確認をして、色ごとにグループになって、新しい顔ぶれのお友達の中でスピーチをすることを伝えました。

HRTはJTEの英語での説明を訳すのではなく、理解ができるキーワードを一言言って、よくわかっていない子供たちの理解を促すという工夫をしました。

グループワークが終わったら、参会者全員の前で発表の活動に入ります。子供たちはうまくしゃべろうということに一生懸命になりがちですが、その時には、ジェスチャーができていなかったり、人前での態度などに意識がいかないようになります。上手に言うことが目的ではなく、人前での発表の態度、相手に理解をしてもらう工夫をすることがHRT主導の英語活動の目的であり、指導のポイントであると思います。また、児童は日ごろから厳しい規律指導が他の小学校より徹底しているため、日ごろから団体で動くことには慣れていても、自発的行動は弱いように感じられます。英語活動を通して、そういった点も見えてきたことで、先生方にとっても新しい課題が見つかったようです。

Alphabet / Phonics Alphabet

テキストを使って書きこむ作業があるので、アルファベットとフォニックスアルファベットの口頭練習を、時間がある時にしています。フォニックスアルファベットは、単語の一つ一つをジェスチャーで表現をして踊りにしているので、音楽を聴きながら、クラス全員で軽快な音楽と楽しい踊りで歌います。口の開け方とか、いわゆるスキル面の強調は避けました。

2.研究討議の報告(参加者から出た質問より)

Q:本校のJTEの役割とHRTとの役割分担を教えてほしい。

A:本校のJTEは指導案作成と英語担当教師との打ち合わせ、ALTとの連携、全学年の指導に入っている。HRT主導の英語活動に移行するために、現在は、英語活動の意義や目的を実践授業を通して伝え、例えば教室英語も、JTEの言った後にHRTが言うように、英語活動中が先生方にとっても学びの時間になるような流れを作って指導をしている。HRTは児童にとって新しいことを発見したり、チャレンジするモデルという立場でいることと、活動の中の大事な点を児童に伝える指導者の側面も持たせて、クラス目標を掲げて、児童をリードする存在になるようにJTEが流れを作っている。現在はHRT50%JTE50%程度の役割分担を考えている。

Q:日々の打ち合わせをどうしているか。

A:赴任した当初は、指導案自体がなく、また全学年の指導にあたる上で、ALTや英語担当の先生との打ち合わせの時間もないので、見てわかる指導案を作成することで、全学年HREとJTE ALTの共通理解が得られるようにフォーマットを作った。

Q:積極的な発表を見させていただいたのだが、発表できない児童のフォローはどうしているのか。

A:この活動は、人前での発表が最終段階だが、これが最終目標ではなく、グループワーク内での発表活動に重きを置いている。だから、発表は一人でやってみたい児童にやってもらって、全員が一人で発表できるようには考えなかった。むしろ、グループワークの中で、「子供たちがどの立ち位置でみんなの顔を見ながらスピーチをするか」とか、「どういうふうにコメントを伝えるとお互いが気持ち良いか」という点をHRTやJTEが観察をして、児童に理解させることを重視している。

一人で発表したときも、上手に言えたことの評価と同時に、人前で発表するときのマナーを取り上げて、人に気持ちよく伝える態度面を児童に理解させることを目的としている。一人でできることを無理強いはしておらず、今後、児童たちのペースで少しずつできるようになればよいと考えている。

以上

|