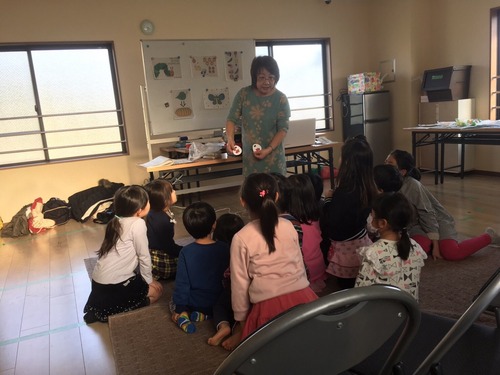

昨年11月から、Flat Kids Projectを始めています。

Flat Kids とは、アメリカの作家Jeff Brownの書いた「ぺちゃんこスタンリー」”Flat Stanley”というとても人気のある児童書がもとになっていて、1995年にカナダの小学校の先生が始めたプロジェクトです。紙のお人形(Flat Kid)をお友達に手紙で送って、そのぺちゃんこのお人形を自分の身代わりとして相手の家にホームステイさせてもらいます。ホームステイ先で一緒に思い出を作って、それをお手紙にしてお互いに手紙にやり取りをします。アメリカではとても人気のあるプロジェクトで、オバマ大統領もこのFlat Kidをもらったのは有名です。

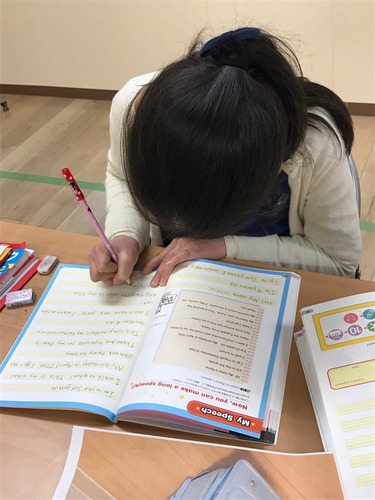

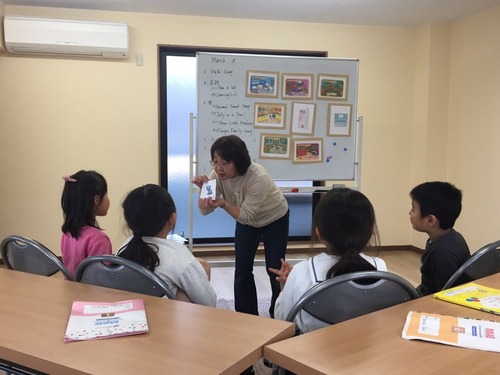

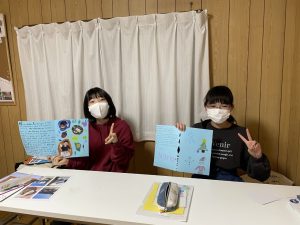

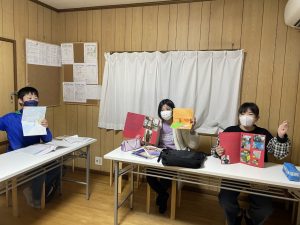

教室では、英語の手紙を書いて読み書きの向上を図るプロジェクトにしました。 相手はシンガポールの日本人学校の小学4年生の生徒さんたちです。転勤でシンガポールに来ている子や、生まれてからまたは長年シンガポールで生活している子など様々な子供さんがおられます。日常生活の中で英語を使っているので、シンガポールの紹介や、生活の様子もしっかりとした英語で書いてこられています。

教室の生徒さんは小学4年生から中2までの生徒さんが参加しています。今で2回の手紙のやりとりが終わり、それぞれ工夫を凝らしたお手紙をとても楽しんでいるようです。